লেখক: জুবিন ঘোষ

বাউণ্ডুলে বনাম ভবঘুরের পার্থক্যটা হল একজনের ঘর আছে, অন্যজন বাস্তুহীন। অর্থাৎ একজনের নৌকায় ছিলা আছে, সে কখনও না কখনও চেনা ঘাটে ফিরে গিয়ে কাদাচরে নিজের খুঁটিটি পুঁতে পুনরায় ছিলাটি বন্ধনমুক্ত করতে চায়, নৌকার আকর্ষণ থাকে প্রতি অজানা ঘাটে, আর অন্যজনের নৌকাতে কোনও ছিলা নেই, ছাউনি ঘেরা নৌকো ঘাটে বাঁধল কি বাঁধল না কিছু এসে যায় না। আমারও হয়েছে তথৈবচ, ছিলাটি যতদিন পুষ্ট ততদিন মুক্তি নেই।

ভাবতে পারেন!–যার বাংলা প্রাইমারের সঙ্গে প্রথম পরিচিতি অরণ্যদেব পড়ে, তার ভবিষ্যতের বাউণ্ডুলেপনা কে আটকায় ! বাংলার কোটি-কোটি ছেলেমেয়েদের অক্ষরজ্ঞান শেখালেও এই একটি ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মদনমোহন তর্কালংকার উভয় পণ্ডিতদ্বয়ই মমক্ষেত্রে ডাঁহা অকৃতকার্য হয়েছিলেন। একমাত্র অরণ্যদেব পড়বার জন্যই আমি বাংলা প্রাইমার শিখেছিলাম। তখন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় একপাতা করে অরণ্যদেব ছাপা হত। বাবার কোলে বসে চিনতাম—ডেভিল, এই হিরো, আর ওই বেগুনি স্কিনটাইট জামা পরা লোকটাই আমার বাউণ্ডুলেযাপনের আদি রোল মডেল। বর্ণপরিচয় যখন কাজে দিচ্ছে না অগত্যা সাগরময় ঘোষ আর লি-ফকের যুগলবন্দিকে ধরেই শেখা হল বাংলা অক্ষরজ্ঞানের প্রথম পাঠ।

কোনও তিন পূর্বপুরুষের ডাক্তার বাড়ির একমাত্র দুধে-ভাতে ছেলে যদি বাউণ্ডুলে হয়ে যায় তাহলে সে বাড়ির যে কী দুঃখ হয় সেটা আজ আমি বুঝি। এহেন কেলেঙ্কারি হবার যদিও কোনও কারণ ছিল না, আসলে সব দোষ ওই ব্যাটা পাগলা নামের খ্যাপাটার। আমাদের বাংলায় তিনজন সেলিব্রিটি খুব নাম করেছে, নন্দ ঘোষ, গৌরী সেন আর হরিদাস পাল। এই থ্রি-মার্চেটিয়াসের প্রভাবই আমার জীবনে অনন্ত বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য প্রথম জীবনে বা সেই ছোটবেলায় নন্দ ঘোষ আমাকে যারপরনাই সাহায্য করলেও কালক্রমে বুঝতে পেরেছি গৌরী সেন লোকটাই সবচেয়ে বেশি কাজের। আর হরিদাস পাল কিংবদন্তীস্বরূপ উঠতে-বসতে শুনতে হয়েছে। সেই হিসেবে আপাতদৃষ্টিতে, অরণ্যদেব ডিমটা পেরেছিল আর সুপ্ত ডিমের কুসুম ফেটেছিল পাগলা নামের লোকটাকে দেখেই। তার কোনও নাম ছিল না অগত্যা তাকেই আমি নন্দ ঘোষ ঠাওরে বড় হয়েছিলাম!

পাগলা আমার সে সময়ের হিরো। উস্কোখুস্কো, রোগা ঢ্যাংঢ্যাঙে চালচুলোহীন মধ্যবয়সী লোকটা প্রায়সই কুপার্স ক্যাম্প থেকে সাতসকাল বেলায় ঠাকুমার কাছে হাজির হত।

পাগলাকে দেখেই জেনেছিলাম আমাদের পাঁজরের বৃহদাকার পিঞ্জরের অস্তিত্ব। ক্লাস থ্রি-ফোরে পড়ি। ভাল ছেলে যে হবই আমার পিতৃদেব বোধহয় আমার দুধে-আলতা চেহারা দেখে আগে থেকেই হ্যালো এফেক্টে ভুগেছিলেন। স্বল্পদিনেই অবশ্য জাত প্রমাণ করেছিলাম, আর ভালো ছেলে পদ থেকে অচিরেই আমার পদস্খলন হয়েছিল; যাইহোক, সবারই নেক নজরে আমি, মানে এই গোবেচারার শীর্ণ ঘাড়ের দিকে, ঘাড় ধরে পড়ানো আর পড়া ধরা। ঘাড় একটু কাত করলেই কাৎ হবার চান্স যে আছে সেটা কেউ বুঝেছিল কিনা ভগা জানে! তখন আমরা রাণাঘাটে থাকি। পাগলা আমাদের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করত। চৌরঙ্গী মোড়ে ৬৯ সুভাষ এভিনিউয়ের

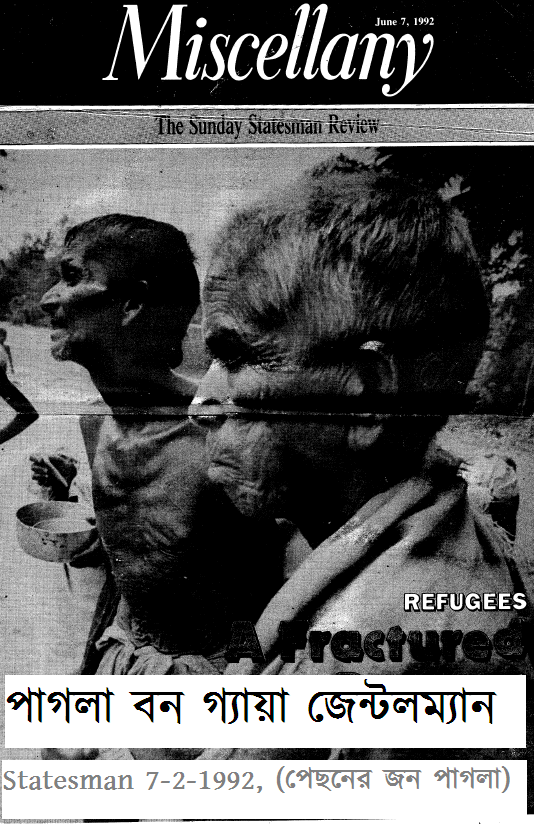

ভেতরে বিস্তর বাগান। উদ্বাস্তু পাগলার চালচুলোহীনতায় অচিরেই নিজের মুক্তি খুঁজে পেতাম। ভবঘুরে জীবন, কেউ কিছু বলবার নেই, মাঝেমধ্যে এর-ওর বাড়িতে ফাইফরমাশ গতর খেটে দেওয়া। ‘পাগলার মতো হব’ এটাই একসময় লাইফের মোটো হয়ে গেল। ক্লাস সেভেনে উঠে একদিন সকালে পাগলা সেলিব্রিটি হয়ে গেল। প্রতিবেশিনী সাতসকালবেলা ইংরেজি স্টেটস্ম্যান এনে বিস্ফোরিত অক্ষিতে দেখালো ভেতরে হাফপাতা জুড়ে পাগলার ছবি ছেপেছে। হুলুস্থুল সুভাষ এভিনিউতে। ব্যাপারটা কী? পরে বুঝেছিলাম যে, স্টেটস্ম্যান সেদিন তাদের পাতা জুড়ে কুপার্স ক্যাম্পের কভারস্টোরি করেছিল, অগত্যা আমাদের দেশের হা-ভাতে ছবিটা তুলে ধরার জন্য পাগলার চেয়ে ফোটোজিনিক পার্সোনালিটি আর একটাও ছিল না, দেখলেই মনে হত সদ্য সোমালিয়া থেকে যেন অবতার অবতীর্ণ হয়েছেন। স্টেটস্ম্যানে ছবি ছাপার জেরে মুহূর্তে পাগলার কদর বেড়ে গেল। ঈর্ষা হচ্ছিল পরেরবার ওকে দেখে। যদিও ‘সেলিব্রিটি’ পাগলার সেই নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। যত উৎসাহ পাড়ার গিন্নিবান্নীদের। সেই থেকে বাউণ্ডুলেপনার সুপ্ত ইচ্ছেটা শিশুমানসে গোকুলে বাড়ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই স্কুল-কলেজ আমার ধাতে সয়নি। মালঞ্চ নার্সারি স্কুলে কমলা’দি গেট বন্ধ করে দিলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। মালঞ্চ স্কুল-চত্তরে একটা কদম গাছ ছিল, যদি-বা স্কুলে যেতাম ওই কদম গাছটার কাছে যাবার জন্য বদ্ধ পায়রার মতো ছটফট করতাম। গাছটার সঙ্গে ওই আমার প্রথম ও শেষ পরিচয়, আজকাল আর কদম গাছ দেখি না। কে যেন শিখিয়েছিল বগলে রসুন রাখলে জ্বর আসে। যেদিনই স্কুল যাবার ইচ্ছে হত না সেদিনই বগলে রসুন রেখে দিলেই থার্মোমিটারের পারদ চরচর করে উপরে উঠতে লাগত। স্কুলের টাইম পেরিয়ে গেলে আপনা-আপনি তাপমান স্বাভাবিক। এমন ভাল্লু-জ্বরের আমদানি যে কোত্থেকে হচ্ছে তা আমার ডাক্তার ঠাকুর্দা পর্যন্ত বিস্তর পুঁথিপথ্য ঘেঁটে, জিভ টেনে-হিঁচড়ে নিরীক্ষাতেও কোনও লজিক্যাল Clinical clause খুঁজে বার করতে পারেননি। রান্নাঘরে রসুন কমে যাওয়াটা অবশ্যই গুরুতর রহস্যজনক ছিল। বগলে রসুন এঁটে আমিও ভালোমানুষের পো-য়ের মতো সমসাময়িক পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করতুম। যেদিন রসুন ম্যানেজ করতে পারতুম না সেদিন সোজা খাটের তলায় সিঁধিয়ে যেতাম। নে এবার কে বার করবি কর, বিস্তর অনুনয় বিনয়ের পর স্কুল টাইম পেরিয়ে গেলে একটু এদিক ওদিক চোখ পিটপিট করে সুরসুর বার হয়েই দে ছুট। সেই সময়গুলোতে নিশ্চিন্ত আশ্রয়দাতা ছিল বুড়ি’দি, মানুপিশি। দুজনেই আমার বাড়ির পাশে থাকত।

চতুর্থ শ্রেণিতে উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বিশাল চূর্ণির তীরে ঐতিহাসিক পালচৌধুরী স্কুল। তখনও ব্রিজ হয়নি, পুরোনো ভাঙা ব্রিজটা অতীত স্মৃতি বহন করছে, নদী পারাপার নৌকাতেই করতে হয়। আগে থেকে স্কুলে এসে হাঁ করে মাঝি আর যাত্রীদের দেখতাম। সেখানে বনকুল নামে একধরনের লাল রঙের ছোট ছোট ফল থাকত চটপটিওয়ালার কাছে। এক টাকার বনকুল টক-নুন-মশলা মাখিয়ে দেবার সেই নস্ট্রালজিক স্বাদ থেকে মুক্ত হতে পারিনি বলে আজও যেকোনও চটপটিওয়ালা দেখলে আগে তার বয়ামগুলো দেখি, পালচৌধুরী হাইস্কুল ছাড়া বনকুল আর কোথাও পাওয়া যায় বলে দেখিনি। সুতরাং আমার কাছে পালচৌধুরী স্কুলের গুরুত্ব সামান্য এই তথ্য থেকেই সহজে সাব্যস্ত করা যায়। সেখানে আমাদের থেকে উঁচু ক্লাসে সুভাষ ঘোষাল নামে একজন আশ্চর্য ভুগোল শিক্ষক মাঝখানে টেবিল রেখে তার চারপাশে ঘুরে ঘুরে পৃথিবীর আহ্ণিক আর বার্ষিক গতি বোঝাতেন। সামনের দিকে একটু টাক, দেখতে ডিটো বর্তমান পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মতো। সুভাষবাবুর কাছে পড়বার জন্যই নিচের শ্রেণিগুলো চটপট ডিঙিয়ে এলাম।

উঁচু ক্লাসে উঠে এতোদিনে জানলাম সুখ যেমন থাকে পাশাপাশি দুঃখও যমজ নদীর মতো বিনুনি বেঁধে জড়িয়ে চলে। এই দুঃখের ভিলেন পালচৌধুরীর লাইব্রেরিয়ান কাম ইংরেজি পড়ানো রতন স্যার। সুভাষ মাস্টারের পাশাপাশি একচোখ কানা লোকটাকে আমার টিনটিনের ফ্যারাওয়ের চুরুটের রাস্তাপপুল্সের মতো লাগত। ভালো নাম রতন স্যার (পদবি মনে নেই আর )। রাস্তাপপুল্সকে আমরা ভয় পেতাম, কারণ কানাঘুষো শুনেছিলাম তিনি রেগে গিয়ে নাকি কোনও এক ছাত্রকে সারা স্কুল ন্যাংটো করে ঘুরিয়ে ছিলেন। সেটা রটনা নাকি ঘটনা, জানি না। এখনকার দিন হ’লে এ সাহস বোধহয় রাস্তাপপুল্স পেতেন না। যা বলছিলাম, ততদিনে আমার কমিকস্ পড়ার নেশায় চেপেছে আর রাণাঘাটে এই ঐতিহ্যটা তখন ভালোই ছিল। এখন যেমন ছেলেমেয়েরা লুকিয়ে অ্যাডাল্ট মুভি বা ম্যাগাজিন নিয়ে যায়, আমরা তখন কমিকসের বই নিয়ে যেতাম, একে-অপরের সঙ্গে বিনিময় করতাম। তার মাত্র কয়েক বছর আগেই ইন্দ্রজাল কমিকস্ বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু ডায়মন্ড কমিকস্ ডাইজেস্ট বার করে সেই অপূরণীয় ক্ষতির কিছুটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে। রাস্তাপপুল্স তথা রতন মাস্টার নির্ঘাৎ কমিকস্ পড়তে ভালোবাসতেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের উপর লাইব্রেরি কক্ষের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে স্পাইগিরি ফলাতেন। টেলিস্কোপ খারাপ করে দেবার আমাদের সার্বিক অনন্ত প্রচেষ্টা শর্তেও আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে যথেচ্ছ অজ্ঞানতায় তদ্যপদি সেই অপচেষ্টায় আর সফলতা লাভ করিনি। কোনও ওয়ারেন্ট ছাড়াই ক্লাসে একরকম অতর্কিত অনুপ্রবেশে প্রায়সই রাস্তাপপুল্স কমিকস্গুলোকে বাজেয়াপ্ত করতেন, শত অনুরোধেও ফেরত দিতেন না। বইগুলো কিছুদিন লাইব্রেরি কক্ষে স্থান পেলেও পরবর্তী সময়ে কোথায় যেত কেউ হলফ করে বলতে পারে না। যদিও কমিকসের নেশায় আমরাও হার মানার পাত্র নই। চোরাগোপ্তা কমিকস্ স্মাগলিং লেগেই থাকত। এহেন আষাঢ়স্য দিবসে, একদিন একটা ছেলেকে বই পড়তে না দেওয়ায় (ছেলেটি আসলে কিছু আনলে আমাদের দিত না) ছেলেটি ঠিক পরমাণু তথ্য পাচারকারী সোভিয়েত গুপ্তচর ক্লস ফুক্স-এর মতোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি তুলে দিল রাস্তাপপুল্ সের কাছে। আর যাবি কোথায়। স্যার যেন তক্কে তক্কেই ছিলেন, নিউইয়র্ক বিমানবন্দরেও এতটা চেকিং হয় বলে ধারণা নেই, চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলেন আমার সেই ছোটবেলাকার সবেদন মণি ৬৭-৬৮ সাল থেকে দেশের কাটিং করে সবুজ মলাটে বাঁধানো অরণ্যদেব। সুখের কথা ইতিহাস সুগ্রীব, বিভীষণ, মিরজাফর ব্যাতীত অন্য বিশ্বাসঘাতকদের আর সেভাবে মনে রাখেনি। আমারও আমাদের ক্লাসের সেই গুপ্তচর ক্লস ফুক্সের আসল নাম মনে রাখিনি, তবে সমুচিত শিক্ষা যে দিয়েছিলাম সে কথায় পরে আসছি। বর্ণপরিচয় খোয়া যাবার পর থেকে রতন মাস্টারের কাছে দুই-তিন দিন হত্যে দিয়ে পড়ে থেকেও সুবিশেষ লাভ হল না। রাস্তাপপুল্সের কাছ থেকে হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের অগত্যা আশা ছেড়ে শেষকালে জীবনের প্রথম ডাকাতিটাই করলাম। নিখুঁত পরিকল্পনা, গোয়েন্দা দীপককুমারের মতো বর্ণপরিচয় কোথায় ছিল সেটা দেখে চুপিচুপি এসে রাস্তাপপুল্ সের চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে বই নিয়ে সেই যে চম্পট হলাম তারপর দু’দিন বাড়িতে রসুন বগলস্থ করে বসে রইলাম। ভাগ্যিস রাস্তাপপুল্সের একটাই চোখ ছিল। মেন কালপিট ধরতে না পেরে পরে অবশ্য রাস্তাপপুল্স বেত সহযোগে গোটা ক্লাসকে গান্ধীজীর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মরমে মরমে শিখিয়েছিলেন “An eye for an eye makes the whole world blind”!

এবার ক্লস ফুক্স-এর কথায় আসি। মানে সেই ক্লাসের গুপ্তচর। ক্লস ফুক্স ক্রমশ আমাদের ছাত্র জীবনের বিপত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পালচৌধুরী বিদ্যালয়ে জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষাগারটি ছিল তখনকার রহস্যময় এক ভূতুড়ে কক্ষ। আমাদের যখন ক্লাস থাকত না আমরা মাঝে মাঝে জীবন বিজ্ঞান ঘরে উঁকিঝুঁকি মেরে আসতাম। আর ভাবতাম কবে বড় হবো। বিবিধ ফসিল আর বয়ামের অ্যাসিডের মধ্যে নানানরকম অজানা প্রাণী আর একটা দুধ সাদা কঙ্কাল সর্বদাই দরজায় ঢুকতেই সিলিং থেকে সুতো দিয়ে ঝুলত। ডাক্তার বাড়ির ছেলে হওয়ায় কঙ্কাল নিয়ে তেমন কোনও ভয়ডর ছিল না। কিন্তু বিবিধ সূত্রে জানা গেছিল ক্লস ফুক্স-এর ভূতের ভয় পাবার হরেক কাহিনি। টিফিনের সময় বিজ্ঞানকক্ষ ভেজানোই থাকত। সেই ফাঁকে একদিন ঘরে ঢুকে কঙ্কালের সুতোগুলোকে এমনভাবে আলগা করে দিলাম যাতে সামান্য টোকাতেই সেটা পড়ে যায়। এরপর চোর-পুলিশ খেলতে খেলতে ক্লস ফুক্সকে বিজ্ঞানকক্ষের সামনে এনে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে সোজা দরজা বন্ধ। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শুনলাম হুড়মুড়িয়ে কীসব ভেঙে পড়ার আওয়াজ, অতঃপর কয়েক সেকেন্ড আবার চুপচাপ, দমদন্ধ করা অপেক্ষা যাকে বলে, বোধ করি ক্লস ফুক্স সেই সময় দরজা দিয়ে ঢুকেই সোজা কঙ্কালের ওপর গিয়ে ক্র্যাস করতেই বেচারা আলগা কঙ্কালটিও টাল সামলাতে না পেরে সিঁধে তার ঘাড়ের উপর ল্যান্ডিং করেছিল। কঙ্কালের এহেন অপ্রত্যাশিত বিপদকালীন অবতরণে ক্লস ফুক্স বোধকরি কয়েক সেকেন্ড বাস্তব পরিস্থিতিটুকু বুঝতে যা সময় নিয়েছিল, ব্রাহ্মীভূতে নাকি কিসে যে তার উপর ল্যান্ডিং করল সেটা বুঝতে পারার পরেই একটা আশ্চর্য চিঁচিঁ আওয়াজ করতে করতে ক্লস ফুক্স যখন দরজা ঠেলে সবাইকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে আসছে, সবাই অবাক হয়ে স্পষ্ট দেখলাম, ক্লস ফুক্সের ঘাড়ের উপর আস্ত একটা কঙ্কাল বিক্রমাদিত্যের বেতালের মতো ন্যালব্যাল করে ঝুলছে, আর তার ছোটাছুটির মাঝেমধ্যে কঙ্কালের অংশবিশেষ তার ঘাড় থেকে সতীর মতো এদিকে ওদিকে ছড়িয়েছিটিয়ে হতবম্ভ স্যারেদের একেকটা পীঠস্থান তৈরি করছে। ক্লস ফুক্স থেকে আধুনিক বিক্রমাদিত্যে অথবা পশুপতিতে পরিণত হতে ওই যা কয়েক সেকেন্ডের তফাৎ আর ওই আশ্চর্য চিঁচিঁ আওয়াজটাই ছিল নিয়তির একমাত্র যোগসূত্র! সাত-আটদিনের আফটার শকড্ এফেক্টের পর ক্লস ফুক্স মেডিক্যাল শংসাপত্র নিয়ে ক্লাসে ফিরে আসার পর বোঝা গেল তার পাপী মনে ততদিনে সমুদয় সূর্যোদয় এসেছে, তখন যে কেউ তাকে দেখলে অন্য মার্গে বিচরণকারী বলেই মনে করত। বিক্রমাদিত্যের মতোই কঙ্কাললব্ধ জ্ঞানে তার যারপরনাই টইটম্বুর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটেছে বললেও কম বলা হয়। পাঠকমানসে এই ঘটনা খুব একটা হাস্যরস উদ্ভব করতে না-পারলেও সে বয়সে ক্লস ফুক্সের উপর কঙ্কালকাণ্ডের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

সপ্তম শ্রেণিতে উঠে ততদিনে ছোটদের ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকগুলো পড়া শেষ। বাংলার বাঘা-বাঘা গোয়েন্দারাও শিশুমানসে দাপাদাপি করছে। দীপককুমারের ছ’টাকা দামের বইগুলোর সঙ্গে পাণ্ডব গোয়েন্দা, ফেলুদা, বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মাণিক, কাকাবাবু, কর্ণেল, সোম, গোগোল সবমিলিয়ে বাংলার গোয়েন্দাদের স্বর্ণযুগের শেষভাগ তখন। বাউণ্ডুলে হবার সুপ্ত ইচ্ছেটা কাতলা মাছের মতো ভেতরে ঝটফটাচ্ছে।

আমার আর স্বপন প্রামাণিকের (প্রামাণিক সিনেমা হলটা ওদেরই ছিল) ব্যাগের মধ্যে সব সময় থাকত একটা ছুড়ি, নাইলনের দড়ি, পুঁচকে টর্চ, আরও হাবিজাবি বস্তু। পালচৌধুরী স্কুলের কথা তো আগেই বলেছি, সেটা আসলে পালচৌধুরী জমিদার বাড়ির ছিল। বড়বাজার মাঠের পাশে ভুতুড়ে চেহারার দাঁত-নখ খিঁচিয়ে পালচৌধুরী জমিদার বাড়িটা ঝোঁপঝাড়ের জঙ্গলের মধ্যে একাকী দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ নিঃশ্বাসে যেন আমাদেরই ডাকত। বেশিরভাগটাই আড়াইশো বছরের ধ্বংসস্তূপ, অনেক ভেতর দিকে কিছু ঘর কোনোরকমে মেরামত করে কিছু রিক্সাওয়ালারা দখল করে বসবাস করত। তারাও বোধকরি ভুলেও ধ্বংস্তূপের কাছাকাছি আসতে ভয় পেত।

পূর্বপুরুষসূত্রে শোনা, ব্রিটিশ আমলে পালচৌধুরী বাড়ির পিলারগুলি ভেঙে অনেকগুলি নার্তকীর কঙ্কাল পাওয়া গেছিল, অনেক কঙ্কালের গায়ে সর্ণালংকার পর্যন্ত ছিল। রাণাঘাট জুড়ে হইহই। মনে করা হত সেই সব কঙ্কালগুলি হল নর্তকীদের। জমিদাররা কামনা মিটিয়ে নেবার পর তাদের জ্যান্ত গেঁথে দিত পিলারের সঙ্গে। এই নিয়ে নূপুর নামে একটি ভয়াভয় উপন্যাস লিখেছিলেন কিরীটী শ্রষ্ঠা ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত। সেটি পরে সিনেমাও হয়েছিল। আমার আর স্বপনের পালচৌধুরী বাড়িতে গোয়েন্দাগিরি ফলানোর প্রবল ইচ্ছে হল। ভূত দেখা আর কলা বেচা দুটোই একসঙ্গে করতে গভীর রাত্রের চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। শীতকালে গভীর রাতে বাড়ি থেকে বেরোব কী করে, অগত্যা ঠিক হল ভোর চারটের আমাদের অভিযানের সময়। শীতকালে চারটে মানে তখন অন্ধকার আর কুয়াশা। স্বপন অকুতোভয় ছেলে; সাড়ে চারটেতেই জানলায় ঢিল ছুঁড়ল। এমনিতেই সারারাত রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় ঘুমোইনি বললেই চলে। জানলায় আওয়াজ পেতেই নাইলনের দড়ি নেমে গেল। ওই শীতে রাস্তার কুকুরগুলো পর্যন্ত ঝিমোচ্ছে। আমাদের দুজনেরই গা গরম। নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম দুজনের পিঠে ঝোলাব্যাগ নিয়ে। পালচৌধুরী বাড়ির সামনে আসতেই ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠল। সামনে আমাদের পাঁচ ডবল পেল্লায় কাঠের দরওয়াজা, নিচের ভাঙাচোরা, সামনে যক্ষের জঙ্গল পেড়িয়ে তবে দরওয়াজার কাছে পৌঁছনো। ভাগ্যের মধ্যে সেদিন কুয়াশাটা কম ছিল। কুয়াশায় টর্চ জ্বালিয়ে দেখলাম ভাঙা পিলারগুলো নিশুতিকাল আগে থেকে যেন ভেঙে পড়ে আছে। বড়বাজার মাঠের উল্টোদিকে অমোঘ আকর্ষণে দাঁড়িয়ে ২৫০ বছরের টেরাকোটা স্থাপত্যের ধ্বংসস্তূপ আর মাঠের কোণায় গোল নাচঘর। উপরে রঙিন কাচ আজও বিভীষিকাময় বিলাসবহুলতার সাক্ষি বহন করে চলেছে। স্বপন বলল চল আগে জলসাঘরের দরজায় চোখ রাখি। পেল্লায় একটা জীর্ণ তিরিশ-চল্লিশ বছরের পুরোনো তালা সামনে লাগানো, বোধহয় সেই কঙ্কাল উদ্ধারের পর পুলিশ লাগিয়ে রেখে গেছিল। দুজনে মিলে দরজায় চোখ রাখতেই প্রথমে স্বপনের গলা থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলাম। টর্চ জ্বালতে আমারও চক্ষু চড়কগাছ। স্বপন আর আমার দুজনেওই তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। সত্যিই কঙ্কাল। খুলিখানাও দেখা যাচ্ছে, আর একজোড়া জ্বলজ্বলে চোখ আমাদের দিকে স্থির তাকিয়ে দেখছে। এহেন অবস্থায় কী করব কিছু বুঝে উঠবার আগেই দরজার তলা দিয়ে সাঁই করে চোখদুটো কাছে এসে পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে একটু দূরে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। সম্ভিত ফিরতে বুঝলাম মাদি শেয়ালের ছোট সংস্করণ। একটু সাহস আসতে আবার চোখ রাখলাম, বুঝলাম কঙ্কালগুলো এই শেয়ালদেরই, এটা আপাতত শেয়ালদের ডেরা। এবার জঙ্গল ভাঙার পালা, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে একটু ঠেলতে ক্যাঁঅ্যাঅ্যাঅ্যাচ্ করে আওয়াজ হল। আমাদের সামনে অনন্ত ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের হাতছানি। নীল বিদ্রোহে পালচৌধুরীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। পিলারগুলো সামনে ভেঙে পড়ে আছে, ডিঙনোর সময় মনে হল কয়েকশো নারী যেন মনের মধ্যে আর্তি জানাচ্ছে প্রতিটা পিলারে আমি ছিলাম, আমাকে ডিঙিও না। আমরা চারদিক অবাক বিস্ময়ে দেখছি, বারবার কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছি কোথাও কি বেজে উঠছে ঝুনঝুন শতবর্ষ আগেকার সোনার নূপুর…

বাউণ্ডুলের হাতেখড়ি যদি রাণা ডাকাতের অঞ্চলে হয়, তবে যৌবনপ্রাপ্তি ঘটল রঘু ডাকাতের ভূমিতে। প্রথম ধাক্কাটা খেলাম পরিবেশে। রাণাঘাটের কালচারাল পরিবেশ থেকে এখানে সোজা মগের মুলুকে। রাণাঘাটের নিস্তারিণী-সিদ্ধেশ্বরী তলা থেকে শুরু করে ত্রিবেণীর কালীতলা –– দুই জায়গাতেই হাঁড়িকাঠ পাতাই ছিল, আমি শুধু মাথাটা গলিয়ে দিলাম। অষ্টম শ্রেণিতে হুগলির মগরা এসে বাগাটি রামগোপাল ঘোষ হাইস্কুলে ভর্তি হলাম। আমার নৌকার ছিলায় ততদিনে আরও খানিকটা পচন ধরেছে, বাবা বাইরে চাকরি করায় অপার স্বাধীনতা ভোগ করছি। এখানে এসে না-পড়ুয়া ছাত্রদের নিয়ে দিব্য দুটো ভিন্ন পাড়ায় দুটো ভিন্ন দলও গঠিত হল, পাঁচু বাহিনি। পাঁচু, বনমালী, সোনা, বাবুসোনা, সৌমেন, মাণিক, কৃষ্ণ, মুকুল, মহাদেব আর আমি। অন্যটি দিল চাহাতা হ্যাঁয় –-তুষার, অভিজিৎ আর আমি। পাঁচু বাহিনিতে আমার ঢুকে পড়াটা ছিল অদ্ভুত। আমরা তখন দোতলায় ক্লাস করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি, কৃষ্ণের মতো দেখতে আদিবাদীদের লাবণ্যে ভরা কষ্টিপাথরের একটা ছেলে ঠিক বকাসুরের ঠোঁট ধরে যেভাবে বধ করেছিল কৃষ্ণ ঠিক অমনিভাবেই আমাদের ক্লাসের জালনার দুটো গরাদকে পায়ের চাপে অবলম্বন করে দুটো হাত দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ফাঁক করার চেষ্টা করছে অসীম শক্তিতে। মুহূর্তে মানুষ গলবার মতো একটা ফাঁক তৈরি হতেই শরীরটাকে স্প্রিং-এর মতো অদ্ভুত করসতে ভাঁজ করে বেরিয়ে লাফিয়ে পড়ল নিচের জানলার সানসেটে। বাকি ক’টা যেন অপেক্ষাই করছিল, ঝুপ ঝুপ, তারাও অনুসরণ করল। ভালো ছেলেগুলো এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিল, হঠাৎ ঝাঁপ দেবার আগে শেষ ছেলেটি সেই হাঁ-করা ছেলেটির মুখে কুট করে একটা পেনসিল আটকে শাষিয়ে গেল, ‘স্যারেদের বললে খুব খারাপ হবে’। ছেলেটাও বাধ্যতামূলক ঘাড় নাড়তেই নিচের সানসেটে মিলিয়ে গেল শেষজন। আমার মন ততক্ষণে উড়ু উড়ু ক্লাসরুমের বাইরে ওই সবুজ প্রান্তরে চলে গেছে, কিছু না ভেবে আমিও নিজেকে গলিয়ে দিলাম শিকের ফাঁক দিয়ে, অতঃপর আমার অধঃপতনে নাবার শুধু একটাই শব্দ হল–‘ঝুপ’!

সেদিন আমরা প্রথমবার স্কুলকেটে সিনেমা দেখতে গেছিলাম ‘দিল তো পাগল হ্যাঁয়’। বিনোদ বাহাদুর নামে এক নেপালি ছেলে এই সময় আমার খুব বন্ধু হয়েছিল। বিনোদ মাধুরী দীক্ষিতের মতো দেখতে শম্পা নিয়োগীকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে মাঝখান থেকে শম্পা হয়ে গেল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। মগরায় মেয়ে বন্ধুদের তালিকাও কম ছিল না, পিঙ্কি, রিয়া, দেবী, কুসুম, নূপুর, টিনটিন, ডলি। অভিজিতের ভাই পিন্টু আমার অতি ন্যাওটা হয়েছিল। আমরা প্রায়সই সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। কখনও মগরা থেকে ত্রিবেণী, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া, পঞ্চাননতলা পার্ক, সুয়াখাল। পিন্টু, বিনোদের সাইকেল ছিল না তাই আমার অ্যাটলাস-এর রেসিং সাইকেলটাই ভরসা। প্রায়সই এসে নিয়ে যেত। আর আমি গেলে যেহেতু সাইকেল আমার তাই গ্যাঁট হয়ে বসতাম সামনের রডে। পিন্টু একদিন আমায় সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে গেল নতুনগ্রামের ভেতর দিকে। সেখানে কয়েকটা ঝুপড়ির মধ্যে গরমকালে তাড়ী পাওয়া যায়। তালগাছের রসকে মজিয়ে জলের মতো স্বচ্ছ তাড়ী। পাঁচটাকায় একগ্লাস। খেয়ে মাথার ভেতরে বন্যা উঠল। সন্ধে পেড়িয়ে যাবার আগে নতুনগ্রামের ধানখেতের আল দিয়ে সাইকেল নিয়ে এবড়ো-খেবড়ো জমিতে টলোমলো হাঁটতে হাঁটতে সাবধানে আলে বসা জোনাকি পোকা এড়িয়ে এগিয়ে যেতাম। সেদিন থেকে তালগাছকেই মনে হল প্রকৃত জ্ঞানবৃক্ষ।

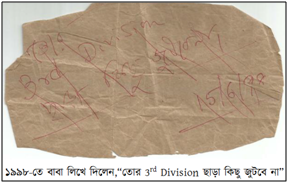

দেবী-দেবতাদের যেমন বাহন থাকে, তেমনি বাউণ্ডুলেদেরও একটা বাহন থাকতে হয়। ওই যে আমার বাহনটির কথা বলছিলাম, এই সাইকেলটা পাওয়ার পেছনে যৎকিঞ্চিতকর ইতিহাস আছে। আমার বাউন্ডুলেপনায় পড়াশুনা এতটাই ডকে উঠে গিয়েছিল, মাধ্যমিকের প্রি-টেস্টে অংকে ৯, টেস্টে ১৮ পেয়েছিলাম। সব মিলিয়ে আটটা বিষয়ে ১৮০ পেয়েছিলাম কিনা সন্দেহ, ভুলে গেছি আসলে। চরম হতাশাগ্রস্ত পিতৃদেব আমার মাধ্যমিক পাশের সব আশাই যথাযথ সময়ে ভগবানের হস্তে নিরূপণ প্রায় করেই দিয়েছিলেন তথাপি হঠাৎ একদিন বাবা এসে জোসেফ স্তালিন স্টাইলে আমায় একটা ভোকাল টনিক দিলেন। তাতে কিছুই যে কাজ হল না সেটা বলাই বাহুল্য ! অবশেষে রাশিয়ার পরমাণু শক্তি প্রদর্শনের মতো তার ঠিক সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে অস্তিনের অন্তিম তূনটা বাবাই আমার সঙ্গে খেলে পাশা উলটে দিলেন একলহমায়। দুম করে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে তাতে লিখে দিলেন, “তোর 3rd Division ছাড়া কিছু জুটবে না।” ফেল করব ও ভি আচ্ছা, বাট থার্ড ডিভিশন!! কভি নেহি! আঁতে ঘা লাগতেই যুদ্ধংদেহি মনোভাবে বললাম, “আর যদি ফার্স্ট ডিভিশন পাই?” বাবা বলল, “তাহলে একটা সাইকেল কিনে দেব।” অগত্যা শেষ চোদ্দ দিনে রামের বনবাসের মতো বিদ্যাসাগরীয় স্টাইলে শুরু করলাম। রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল আমি প্রথম বিভাগে ৪৮৭, আর অংকে টাঁইটুই ৩৪। মাত্র এক নাম্বার কম পেলেই গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেল দিতে হতো। ভাবুন, সাইকেলের জন্য মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগ!

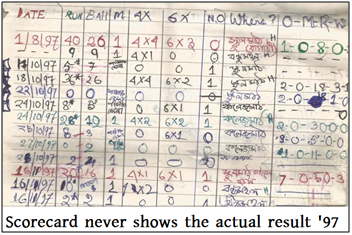

ডন ব্রাডম্যান সচিনের মধ্যে নিজেকে দেখেছিলেন, আর আমি আমার মধ্যে ডন ব্রাডম্যানকে। ব্যাপারটা খুলেই বলি তাহলে, ডন ব্রাডম্যান ঠিক যেভাবে প্যাক্টিস করতেন আমিও একটা সময় পিংপং আর প্লাস্টিক বলে সেইরকম প্যাকটিস করে পাড়ার লোকেদের ঘুম আর ঘরের দেওয়ালের পলেস্তারা দুটোই চটিয়ে দিয়েছিলাম। তবে ডনের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তফাৎটা হল, ডন মাঠ আর সুযোগ দুটোই পেয়েছিল, আর আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ সুযোগই পাইনি। ছোটবেলার ক্রিকেটের বিচিত্র সব ধরন ছিল। ঘরের মধ্যে খেলা হলে একেকটা দেওয়ালে এক একরকম রান। কোথাও দুই, কোথাও চার, কোথাও ছয়। আর একটা খেলা ছিল আন্ডার হ্যান্ড ক্রিকেট। মাঠের একটা ছোট জায়গায় গোল করে দাগ টানা। পিচও ১১ গজের চেয়ে অনেক কম। ছয় মারলেই আউট। আবার লোলিত মোদির অনেক আগেই আমরা টি-টোয়েন্টি শুরু করে দিয়েছিলাম বড় মাঠে। কখনও ক্লাবঘর বন্ধ থাকলে পুজোর প্যান্ডেলের বাটাম ভেঙে তাতে ন্যাকড়া জড়িয়ে ব্যাট বানানো হত। অ্যাচিভমেন্টের মধ্যে ঘরের অ্যাকুইরিয়াম, সুসজ্জিত দেওয়াল আলো, নার্সিংহোমের কাচের হোডিং আর বেশ কিছু স্ট্রিট লাইটের পঞ্চপ্ত প্রাপ্তি ঘটালেও বড় মাঠে কেন জানি সাউথ আফ্রিকার মতো চোকড্ হয়ে যেতাম। যদিও আর্যসমিতি বনাম বাগাটির একটি ফাইনালে ম্যাচ জেতানো ইনিংস, এবং একটি সেঞ্চুরি ও কয়েকটি অর্ধশত হাঁকালেও খুব তেমন সুবিধা করতে না-পারার পেছনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিপক্ষ দলের খেলোয়ারদের পূর্ণ সহযোগিতাই না-করাকেই দায়ী করব। অবশেষে একটি ইংরাজি প্রবাদকেই আমার খেলোয়াড়ি জীবনের আপ্ত বাক্য মেনে নিয়েছি, ‘Scorecard never shows the actual result.’

ছবি পরিচিতি -তখন সবে শুরু। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন জামসেদপুর সম্মেলনে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন প্রীতি প্রসার পুরস্কার হাতে। সঙ্গে মন্ত্রী তপন শিকদার, কিংবদন্তী প্রকাশক দেবকুমার বসু, এবং রঞ্জন দা।

এই গেছো জীবনে ছুটে গেছি শান্তিনিকেতন থেকে জামসেদপুর, আসাম থেকে পাঞ্জাব। কখনও পেস্ট থাকে তো ব্রাশ থাকে না, কখনও প্যান্ট থাকে তো জামা থাকে না। আগেই বাউণ্ডুলের ক্ষেত্র রচিত থাকলে তাকে পূর্ণতা দিতে কাব্যি আসতে দেরী করল না। নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ২০০৩ কলকাতা অধিবেশনে জীবনের প্রথমবার কবিতা পাঠ করলাম তাও যুবভারতী ক্রীয়াঙ্গণে। সেখানে নিখিল ভারত প্রীতি প্রসার পুরস্কার ঘোষিত হল আমার নামে। কিন্তু সেটা আনতে হবে পরের বছর জামসেদপুর অধিবেশন থেকে। দূরে যাওয়া সেই প্রথম। তখন মোবাইল সংস্কৃতি সবে চালু হয়েছে, কয়েক বছর আগেই রিলায়েন্স কোম্পানি ৫০০ টাকায় ফোন আর রিলায়েন্স টু রিলায়েন্স ফ্রি করে ভারতে টেলিকমিউনিকেশনে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বি.এস.এন.এল-ও পিছিয়ে নেই। তারা একটি মোবাইল ও একটি ল্যান্ড লাইনে কল ফ্রি করেছে। এয়ারসেল মিনিটে দশ পয়সা। ব্ল্যাকবেরি ভারতবাসীকে প্রথমবার স্মার্টফোন কাকে বলে দেখাচ্ছে, ইমেল, মেসেজ সব করা যাবে, আমার অবশ্য তখনও ধ্যারধ্যারে মোটোরোলা, এয়ারটেল। জামসেদপুর থেকে ফেরবার পথে ট্রেনে খড়গপুর স্টেশনে খেয়াল পড়ল যে তাড়াহুড়োয় আমার মুঠোভাষ যন্ত্রটিকে মুঠোবন্দি করতে বেমালুম ভুলে গেছি। মেয়েদের সোনা আর ছেলেদের মোবাইল হারালে যে কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। ফেরত যাব। অগত্য জামসেদপুরেই নামতে হল। এদিকে ফেরার টিকিট সবার একসঙ্গে। ফলে টিকিট হাতে নেই। ব্যাগ জমা দিলাম জিতেন দার কাছে, মানে জীতেন্দ্র নাথ দাস। টিকিট নেই, ওভারব্রিজে যেই উঠতে যাব চেকার ধরে স্টেশনের ঘরে একঘন্টা বসিয়ে রাখল। যতবার বলি আমি ফেরার ট্রেন ধরব, মোবাইল হারিয়েছে ওরা বিশ্বাস করে না, শেষাব্দি ৩০০টাকা গচ্চা দেবার পর ওরা আমায় একটা ট্রেন ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় কোনোরকমে ইঞ্জিনরুমে বসিয়ে দিল। ট্রেন জানি না সেদিন টিকিট চেকার রুমে অনেকজন তরুণ চেকারের মধ্যে কেউ মহেন্দ্র সিং ধোনি ছিল কিনা! জামসেদপুরে ফিরে নিখিল ভারতের সভাপতি তথা তৎকালীন কেন্দ্রীয় টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রী তপন শিকদারকে বলতে তিনি বললেন ব্যবস্থা নেবেন। সন্ধেবেলার জামসেদপুর থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়া হয়ে কোন্নগরে পৌঁছতেই রাত হয়ে গেল। মগরায় কীভাবে ফিরব বুঝে না পেয়ে ডিসেম্বরের স্টেশনে এসে কীভাবে যেন একটা সাইকেলের স্ট্যান্ডে নিজের শরীরটা এলাবার একটা ব্যবস্থা করে নিলাম, ওই শীতে সাইকেলের সিটগুলোর ওপর বিচুলি পেতে তার ওপর শুয়ে পড়লাম সেই রাতের মতো। রাতে প্রচণ্ড শীতে গায়ে দোকানদার একটা ত্রিপল চাপা দিয়ে গেলেন। যদিও গ্যারেজটা এদিকওদিক কিছুটা চাপা, সেই রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দিলাম। ভাবুন তখন আমার হাতে নিখিল ভারত পুরস্কার, আর প্রাপক ঘুমোচ্ছে সাইকেল গ্যারেজে অনেকগুলো সিট জোড়া দিয়ে বিচুলি পেতে, তাও ডিসেম্বরের হাড়-কাঁপুনি ঠান্ডার রাতে। সাত-আটদিন বাদে হঠাৎই জিতেন দা আমার সোদপুরের GNIT কলেজে এসে হাজির হলেন অপহৃত মোবাইল ফোনটা নিয়ে, শুনলাম আমি যাবার পরই মন্ত্রীর নির্দেশে জোর তল্লাসি চালিয়ে সেটা খুঁজে পাবার পর জামসেদপুর থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিল হুগলি শাখার ঠিকানায়। সেদিনই বুঝেছিলাম মন্ত্রীর চাপে কিনা হয়!

লেখক পরিচিতি: জুবিন ঘোষ জুবিন ঘোষ শূন্য দশকের শব্দশিল্পী । শিক্ষাগত যোগ্যতা- BHM, MBA এবং MBMTech, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন থেকে ২০০৪ সালে “সর্বভারতীয় প্রীতিপ্রসার পুরস্কার” ও ‘একাডেমী অফ বেঙ্গলি পোয়েট্রি ‘ থেকে “সারস্বত সন্মান ২০০৯” পুরস্কারে সন্মানিত। এছাড়াও জেলাগুলি এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কার ও সন্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন সময় কবি সম্পাদনা ও সহসম্পাদনা করেছেন – ক্ষেপচুরিয়াস, হৃৎপিণ্ড, সংবাদ সাতদিন, আমাদের পরিবার, এক্সক্লুসিভ হেডলাইনস, স্পার্ক, লেখালিখি সববাংলায় প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র ও ওয়েব ম্যাগাজিনে। জুবিন ঘোষ কে নিয়ে ৭০ দশকের একজন স্বনামধন্য কবি পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত প্রায় ২০০টির বেশি কবিতা লিখেছেন যা জুবিন পর্ব ও জুবিনের নিভৃতগৃহ নাম দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের একটি ঝিলের নাম জুবিন ঝিল বলে একটা গুজব রটেছে। জুবিন কোনও দল করে না, দল বলে একমাত্র বোঝে ফুলের পাপড়ি। বাংলার সব চেয়ে পুরনো ব্লগজিনগুলির মধ্যে জুবিন ঘোষ সম্পাদিত ক্ষেপচুরিয়ানস্ অন্যতম। কবিতা ছাড়াও ছোটগল্প, উপন্যাস এবং নিবন্ধ লেখেন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকাগুলিতে।

ইন্টারেস্টিং লিখনশৈলী। তোমার লেখায় একটা হিউমার থাকে সেটা বেশ উপভোগ্য। আর পটভূমি রাণাঘাট হওয়ায় বেশি বেশি রিলেট করতে পারলাম।

রোমাঞ্চকর ছেলেবেলা , চমৎকার পরিবেশনা । শেয়ার করলাম অসাধারণ লেখাটা।

নিখাঁদ ছেলে বেলা ফিরে আসে বড়ো বেলায়।

ভালো লাগলো।

নিখাঁদ ছেলে বেলা ফিরে আসে বড়ো বেলায়।

ভালো লাগলো।

ফেলে আসা জীবন নিয়ে অন্যরকম স্মৃতিচারণা। সুন্দর লেখনী। ভালো লাগলো।